先日、中小企業診断士でG検定合格者なら「生成AIパスポート試験の勉強は2時間で終わる」という趣旨の記事を書いたところ、非常に多くの方に読んでいただけています。本当にありがとうございます。

ただ、アクセス履歴を分析すると、多くの方が「生成aiパスポート 勉強方法」「勉強時間」「合格ライン」といった、非常に具体的なキーワードで検索して訪問されていることが分かりました。

前回の記事は「中小企業診断士 + G検定合格者」という特定の前提がありましたが、今回は前提知識の有無にかかわらず、多忙な経営者が最短で合格ライン(シラバスの理解度70%程度と想定)を突破するための、超効率的な勉強法について、具体的に解説します。

この方法は、単なる試験対策ではありません。既知のものを捨て、未知のものだけにリソースを集中させるという、経営戦略そのものに通じる「挑戦」の訓練でもあります。

なぜ今、経営者がこの試験に「挑戦」するのか

本題に入る前に、なぜ私が多忙な経営者にこの試験を勧めるのか、改めて触れておきます。

生成AIは、単なるITツールではありません。産業構造やビジネスモデル、そして「労働」という概念そのものを変革する可能性を秘めた、経営マターそのものと考えています。

DX(デジタルトランスフォーメーション)が「守りのIT」から「攻めのIT」への変革だったとすれば、生成AIは「攻めの経営」そのものです。この新しい波を前にして、経営者が「よく分からないから、IT部門に任せる」という姿勢をとることは、事実上の「不戦敗」を選択することに等しいと私は考えます。

この生成AIパスポート試験は、その「よく分からない」状態から脱却し、AI時代の共通言語を経営者自身が手に入れるための、最も効率的な「挑戦」の第一歩です。

「消去法」で未知をあぶり出す、超効率勉強法

私がお勧めする勉強方法は、テキストを1ページ目から律儀に読む、といった「真面目な」取り組みとは真逆です。

経営資源(特に時間)が限られている経営者は、「すでに知っていること」の確認に1秒も使ってはいけません。リソースはすべて「知らないこと」の理解に集中投下すべきです。

そのために、公式テキストと問題集に「バツ(×)」をつけまくるのです。

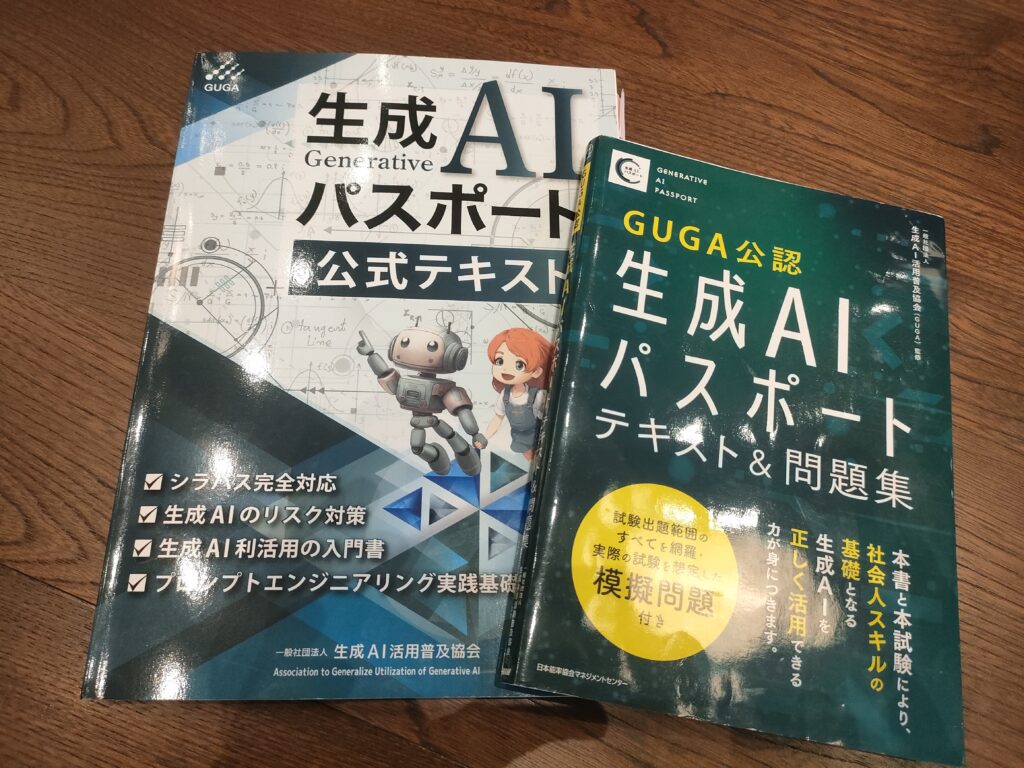

準備するもの

- 公式テキスト:『生成AIパスポート 公式テキスト』((一社)生成AI活用普及協会)

- 公式問題集:『生成AIパスポート 問題集』((一社)生成AI活用普及協会)

- 赤ペン(または目立つ色のペン)

ステップ1:問題集を見る(解かない)

まず、問題集をパラパラとめくります。絶対に解こうとしないでください。

「何を問われるのか?」「どんな単語が出てくるのか?」だけを、景色として眺めます。これは、新しい事業の市場調査(初期スキャン)と同じです。まずは全体像をぼんやりと把握します。

ステップ2:問題集の「当たり前」に「×」をつける

次に、もう一度問題集を(今度は少し丁寧に)読みます。そして、少しでも「当たり前だ」「常識的にわかる」と感じた問題の番号に、大きく「×」をつけます。

- 例:「生成AIの説明として適切なものを選べ」→ 選択肢を見たら常識で解ける。

- 例:「プロンプトエンジニアリングとは何か」→ すでに知っている。

この時点で「×」をつけた問題は、あなたが二度と見る必要がない問題です。

こんな感じで、もう読まなくていいところを消していきました。

ステップ3:公式テキストの「当たり前」に「×」をつける

次に、公式テキストを開きます。問題集と同様に、「知っている」「読めばわかる」という「章」や「節」の見出しに、大きく「×」をつけます。

おそらく、ビジネスパーソンとしての一般常識(特に個人情報保護や著作権の基礎など)で、かなりの部分に「×」がつくはずです。

私が思うに、こうした試験対策テキストの多くは、体感ですが約7割は「常識的なこと」や「既知の概念の言い換え」で構成されています。私たちが本当に学ばなければならないのは、残りの3割の「純粋な未知」だけです。

ステップ4:再度、問題集の「当たり前」に「×」をつける

テキストを一度スキャンしたことで、ステップ2では「×」をつけられなかった問題(=未知だった問題)の一部が、「ああ、そういうことか」と既知に変わっているはずです。

再び問題集に戻り、「×」がついていない問題だけを読み、「当たり前」に変わったものに、さらに「×」をつけていきます。

ステップ5:「×」がついていない問題に「挑戦」する

さあ、ここからが本番です。

問題集の中で、最後まで「×」がつかずに残っている問題。それこそが、あなたがリソースを集中投下すべき「真の課題(=未知の領域)」です。

ここで初めて、テキスト(もちろん「×」がついていない箇所)を辞書のように使いながら、その問題を解きます。

- 「この単語がわからない」→ テキストの索引で引く。

- 「この技術の仕組みがわからない」→ テキストの該当箇所を熟読する。

ステップ6:最後に「×」以外をもう一度解く

ステップ5でインプットしたら、試験のつもりで「×」がついていない問題だけをもう一度解きます。ここで7割程度(=合格ラインの目安)解けるようになっていれば、あなたの挑戦は完了です。

「消去法」こそが、経営者の「挑戦」の作法である

お気付きでしょうか。この勉強法は、経営におけるリソース配分の最適化そのものです。

多くの人が、テキストを1ページ目から読む「インプット偏重」の勉強法に挑戦し、挫折します。なぜなら、7割の「退屈な既知」を延々と読まされるからです。

しかし、経営者は違います。

- ゴール(試験合格=問われること)から逆算し(ステップ1)

- 自社の現状(既知)を把握し(ステップ2, 3)

- 取り組むべき課題(未知)を特定し(ステップ4)

- その課題にリソースを集中投下する(ステップ5)

これは、まさに「挑戦する組織づくり」の第一歩です。あなたは「生成AIパスポート」の勉強を通して、「既知を捨て、未知に集中する」という、変革リーダーとしての思考法をトレーニングしているのです。

この試験の合格はゴールではありません。AIを活用して自社をどう変革するか、という本当の「挑戦」のスタートラインに立つためのパスポートです。

ぜひこの「消去法」で効率的にパスポートを手に入れ、次のステージへの挑戦権を獲得してください!